你的腰围达标了吗?超重人群有可能带来肠癌风险!

今年3月,国家卫生健康委正式设立“体重管理年”,并启动了为期3年的专项行动。这一决策背后,是一组令人警醒的数字:我国超重和肥胖人群已突破5亿,平均每3人中就有1人“超标”。根据世界卫生组织的最新报告,过去10年间,我国肥胖率以每年5%的速度增长,远超全球平均水平。

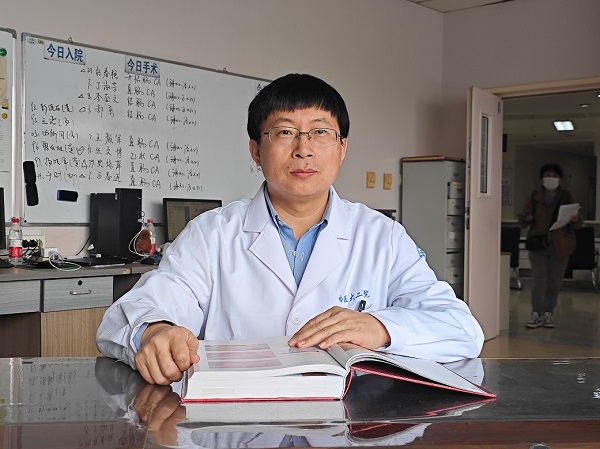

针对这一严峻现实,中食智库专家、中国抗癌协会肿瘤转移专委会委员、哈尔滨医科大学附属第二医院结直肠肿瘤外科博士生导师黄睿教授提醒说,肥胖不仅是高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、动脉粥样硬化等慢性病的“温床”,同时也是结直肠癌的“隐形推手”——肥胖者罹患结直肠癌的风险比体重正常人高出30%-50%,而中重度肥胖者的死亡风险甚至高出30%以上。这些数据犹如声声警钟,告诫我们——肥胖本身就是一种需要警惕的疾病!

什么样的胖才是病

体质指数(BMI)是衡量胖瘦的常用指标,计算公式为体重(公斤)除以身高(米)的平方。黄睿教授介绍说,我国成年人的BMI正常范围是18.5-24,超过24为超重,28以上属于肥胖。但BMI并不能完全反映健康危机,比如有些人看起来并不胖,但内脏脂肪却可能超标。

作为肚子里的“隐形脂肪”,内脏脂肪牢牢包裹着肝脏、肠道等器官。黄睿教授打比方解释说,“内脏脂肪就像一堆发霉的湿棉花,闷在身体里不断地释放有害物质。”研究显示,内脏脂肪每扩大10平方厘米,结直肠癌风险就会上升12%。判断内脏脂肪是否超标,可以测量腰围:男性腰围超过90厘米、女性超过85厘米,或者腰臀比(腰围除以臀围)男性≥0.9、女性≥0.85,就属于“腹型肥胖”,也就是人们形容的“游泳圈”、“啤酒肚”、“将军肚”。

值得注意的是,现代生活方式加剧了内脏脂肪的堆积。例如,长期久坐、高糖高脂饮食、睡眠不足等,都会诱使脂肪向腹腔聚集。一项针对城市白领的调查发现,每周点外卖超过3次的人群中,60%存在腰围超标的倾向。此外,体重正常或偏轻但体脂率高的人群(如“泡芙人”)同样危险。这类人群由于肌肉量不足和代谢率低,脂肪更容易沉积在内脏周围,并在腹部、大腿、臀部等部位形成明显赘肉,显现出“藏肉精”体型。因此,现代医学建议通过体脂秤、内脏脂肪检测仪等先进工具综合评估肥胖,而不仅仅是看体重秤上的数字。

肥胖是怎么诱发肠癌的

肥胖与肠癌的关联,可以用“内忧外患”来概括——体内环境恶化,癌细胞更容易滋生。黄睿指出,脂肪细胞并非简单的“能量仓库”,它们会持续释放IL-6、TNF-α之类的促炎物质,这些物质就像身体里的“小火苗”,让肠道长期处于低度炎症状态。在这种环境下,肠道细胞更容易产生异常增殖,甚至造成DNA损伤,进而为癌变埋下“伏笔”。例如,2023年的一项研究发现,肥胖人群的结肠黏膜中,与癌症相关的基因突变率比正常体重者高出40%。

除了炎症的劣性刺激,肥胖还会干扰身体的胰岛素调节。黄睿介绍说,当人体对胰岛素不敏感时,胰腺就会分泌更多的胰岛素来维持血糖平衡。而过高的胰岛素水平好像“生长信号”,不仅影响正常细胞,也会让异常细胞像野草一样疯长。研究发现,胰岛素水平长期居高不下的人,患肠癌的概率是普通人的2倍以上。更糟糕的是,高胰岛素水平还会抑制免疫系统对癌细胞的监控能力,让癌细胞轻松“逃逸”。

与此同时,肠道内的菌群平衡也会被打破。黄睿指出,健康的肠道菌群本应像“保安团队”那样抵御有害物质,但肥胖会使“坏细菌”大量繁殖,而“好细菌”数量锐减。这种失衡让肠道屏障变得异常脆弱,致癌物质更容易“破门而入”,随血液深入身体内部,进一步加速癌变。例如,厚壁菌门中的某些细菌会分解胆汁酸,产生具有致癌性的次级代谢产物。

另一个关键因素是饮食中的高脂肪摄入。黄睿解释,当人们吃下大量油腻食物时,肝脏会分泌更多胆汁酸来帮助消化。然而,某些胆汁酸(如脱氧胆酸)在肠道内集聚后,会像“腐蚀剂”一样损伤细胞DNA,久而久之,可能促使细胞变异,最终演变为癌症。动物实验表明,高脂饮食的小鼠肠道内脱氧胆酸浓度增至3倍后,肿瘤发生的几率提高了50%。

防患未然,从日常点滴做起

黄睿提示,预防肠癌的关键,在于从日常生活的点滴做起。首先,调整饮食习惯,为肠道健康打下基础。减少红肉和加工肉类的摄入非常重要,比如香肠、培根等食物在高温烹饪时会释放杂环胺和多环芳烃等致癌物,每周食用建议控制在500克以内。可以多选择来源于鱼肉、豆类的优质蛋白质,这样的蛋白不仅营养丰富,还含有抗炎的Omega-3脂肪酸,例如三文鱼、金枪鱼、亚麻籽、紫甘蓝中的Omega-3脂肪酸能直接抑制肠道炎症反应。同时,全谷物、蔬果则是膳食纤维的“宝库”,这些食蔬就像肠道“清洁工”,能把有害物质加速清除。研究表明,每天摄入30克膳食纤维的人,肠癌风险可降低近半,例如一碗燕麦粥(含5克纤维)搭配一个苹果(4克纤维)和半斤西兰花(6克纤维),就能轻松达标。

除了管住嘴,迈开腿同样重要。黄睿强调说,久坐不动会让内脏脂肪悄然堆积,每小时起身活动5分钟,比如简单拉伸或散步,就能加速血液循环。每周进行150分钟的中等强度运动,如快走、骑自行车或游泳,再搭配两次力量训练(如深蹲、举哑铃),不仅能帮助减脂,还能增强肌肉力量,改善胰岛素敏感性。对于大体重人群,可以从每天10分钟的快走开始,逐步增大强度。运动不需要追求高强度,循序渐进、长期坚持才是关键。例如,一位体重90公斤的男性,每天风雨无阻,早起坚持快走30分钟,半年后腰围平均减少5厘米,胰岛素水平下降20%。

黄睿提醒,定期筛查是守护肠道健康的“最后一道防线”。肥胖人群由于风险更高,建议从40岁开始每3年做一次肠镜检查,这是锁定早期息肉和肿瘤最为可靠的方法。如果担心肠镜检查的不适感,可以先尝试粪便潜血检测做初步筛查。调研数据显示,通过粪便潜血筛查出的早期肠癌患者,5年生存率超过90%,而晚期患者则低于30%。

让体重管理从口号转为行动

黄睿分析指出,肥胖与结直肠癌的“沆瀣一气”,本质上是生活方式与疾病风险的直接映射。从个体角度看,控制体重、调整饮食、坚持运动并非“额外负担”,而是对健康投资的主动追加。研究表明,超重人群减重5%即可显著降低胰岛素抵抗和慢性炎症水平,肠道菌群多样性也会随之丰富起来,这是预防癌症最基础却有效的策略。

从公共卫生层面,我国“体重管理年”专项行动的推进,需要更细致的落地措施。例如,在社区推广免费体脂检测和健康指导,将膳食纤维摄取标准纳入居民膳食指南,或为企业员工提供工间运动支持。这些看似微小的举措,实则能形成健康行为的“社会惯性”。

医疗系统同样需加强早期筛查的覆盖。黄睿提议,要将肠镜检查纳入高危人群(如体质指数≥28或腹型肥胖者)的常规体检项目,并通过医保政策降低筛查成本。北京、上海等地已试点“结直肠癌早筛包”发放,数据显示,参与筛查的肥胖人群早期病变阳性率提升了40%,治疗费用下降到60%。

长远来看,健康管理需要个人、社会和政策的协同。黄睿认为,个人注重健康生活,社会提供支持环境,政策引导资源倾斜,这三者有机结合,才能将“体重管理”从口号转化为行动,最终有效遏制肥胖与肠癌的发病率。这不仅是医学问题,更是对公共卫生体系和社会治理能力的考验。

(衣晓峰 唐鑫 孙国栋)

黄睿教授简介

哈尔滨医科大学附属第二医院结直肠肿瘤外科主任医师,教授,博士后,博士和硕士生导师。中食智库专家,中国抗癌协会肿瘤转移专业委员会委员,中国医师协会结直肠肿瘤医师分会外科专业委员会委员,中国医师协会经肛门全直肠系膜切除术专业委员会委员,中国医师协会外科医师分会MDT专业委员会青年委员,中国医师协会结直肠肿瘤专委会青年委员,黑龙江省医学会机器人分会委员,黑龙江省医促会结直肠肿瘤专委会副主任委员,黑龙江省民族医药学会肿瘤营养青年专业委员会委员,黑龙江省医学会抗肿瘤药物化学治疗专业委员会青委会委员,中华结直肠疾病电子杂志审稿专家。